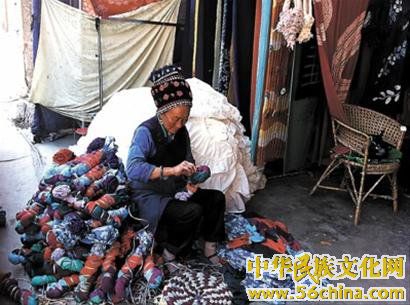

从事扎染的白族老妈妈,是当地一种文化风景</font>

在中国“民族扎染之乡”云南大理周城,经受了千年时光洗练的蓝白色美丽,在今天被现代化的潮流裹挟着,由传统的板蓝根染布变为化学染料的产品。<br />

年轻的扎染者兴奋地为它贴上“突破传统”的标签,而在“最后一个用板蓝根染布的人”张仕绅忧愁的目光中,这种突破显然走得太远。<br />

扎染的命运,就是中国“非遗”的一个剪影。在蓝与白的分明中,传统与现代、文化与商业、继承与突破、美丽与忧愁,成为非物质文化遗产在当代一种值得探究的困惑。<br />

沉默了一下,张仕绅老人回答道:“没有板蓝根染的布,一块也没有。我早就不染了。”目光若即若离地朝着前方自家小院的翘檐,平淡悠长。<br />

今年71岁的张仕绅2007年被确定为“第一批国家非物质文化遗产项目代表性传承人”,有着一手白族扎染的好技艺。<br />

还是沉默了一下,他起身走进里屋,很快提了一个袋子出来,举止明显带着点小心翼翼。<br />

然后,老人一件件地把袋子里的东西捧出来,认真地摆在记者面前的小桌上——证书、奖章在这里,他生命中与白族扎染这门技艺有关的岁月和荣耀,也在这里。<br />

扎染布的蓝与白,透过千年的时光,早已浸染成为云南白族群众生活的底色<br />

“小时候,我就喜欢上了扎染。我的父母做扎染,我外婆家的染坊更大。”<br />

可能,对张仕绅而言,从事扎染这一行是命运的必然。因为,他生长的天地就是中国著名的“扎染之乡”——云南大理周城。这座古老的白族村落里,竟日有着扎染布蓝与白的飘扬。<br />

这蓝与白,透过千年的时光,早已浸染成为云南白族群众生活的底色。扎染,古称“扎缬”、“绞缬”,俗称扎花布、印花布,是一种古老的民间传统手工印染技艺。东汉时期,白族先民已经掌握了“染采纹秀”之法。《新唐书·南蛮列传》记载,唐贞元十六年,南诏舞队到长安献艺,所着舞衣“裙襦鸟兽草木,文以八彩杂革”,正是扎染而成。可以说,白族聚居的云南大理洱海地区是云南纺织文化的摇篮地之一,这里世代流传着一块白布通过绞扎、浸染等步骤,蜕变成具有浓郁风情的扎染布的美妙过程。<br />

不过,张仕绅老人更强调的是“喜欢”。后来的经历表明,他对扎染的喜欢,不仅仅是一种单纯的情感基调,更构成了他对扎染作出那些选择与坚持的内在逻辑。<br />

张仕绅从小就看着父母扎染。在他的童年记忆里,当时村里有多户人家做扎染,苍山上的溪水潺潺流下来,染坊人家在门前支起木制大染缸,用活水漂洗用板蓝根染成的扎染布匹。<br />

一切都是原生态。扎染布的原料是纯白布或者棉麻混纺白布,染料取自苍山上生长的板蓝根、艾蒿等天然植物,又以板蓝根居多。后来用量大了,染布人家就在山上种植板蓝根,长势好的可长至半人高。待收割下来,放入木桶里泡上水,再配加适量的石灰,就可用来染布。<br />

据介绍,上世纪40年代,扎染业成为周城人最主要的经济来源,有百分之七八十的村民从事此行当。有些村民尽管不做扎染,也会大量种植板蓝根,再把这种可以制成染料的东西互市,卖给染坊人家。不少殷实人家,常常又种板蓝根,又开染坊。<br />

“周城成了扎染的代名词。”当地的白族文化研究者曾这样下定义</font>

那时的周城村,“家里、地里,漫山遍野种着板蓝根,真叫壮观啊”。张仕绅老人的感慨,意味复杂。<br />

张仕绅抓起一个水瓢,从染缸里舀了满满一瓢染料,“咕嘟咕嘟”喝了下去<br />

“这就是板蓝根。我在院子里留了这几棵,有人来了,可以让人看看板蓝根是什么样的。”张仕绅老人指着自家院子一角的几株植物告诉记者。<br />

三两株矮小、碧绿的板蓝根,在云南灿烂的阳光下,却摇曳出几分寂寥之态。也是,在今天的周城村,板蓝根早已不复那漫山遍野的胜景。<br />

解放后,村里开始推广粮食种植,板蓝根逐年减产。1959年,18岁的张仕绅当上了生产队的会计。这个好职位,并未让他丢下心里对扎染技艺的那份喜欢。所以,眼看着板蓝根越来越少,他向村书记提了个建议:“村里有个老倌,种了几分地的板蓝根,长得相当好。能不能把他的优良品种拿来,在村子里培育、推广?”<br />

建议被采纳了。板蓝根又开始在张仕绅所在的龙泉大队一片蓬勃。“那时,我们每年都能生产几百公斤染料。这些染料,不光我们自己做扎染用,还要供给其他生产大队,100公斤染料卖100块钱。”<br />

几年后,“四清”运动开始。扎染被视作“资本主义尾巴”,生机勃勃的板蓝根被一夕尽除。染坊被封了,家家户户的染缸被“洗劫一空”,所有的染料都被集中起来,泼上了大粪,禁止再使用。<br />

张仕绅急了。他找了村书记和一位做扎染的老师傅一起合计,合计了好几回,最后的结论是“除了偷出来,别无办法”。<br />

行动在深夜进行。3人悄悄拿了工具,把大粪扒开,掏出底下未被污染的染料,偷偷背回来6公斤,藏在老师傅家里。<br />

这独一无二的6公斤染料,如同用板蓝根制作染料手艺的“火种”,被小心保存了下来,几年后随着政策的开放,在周城重燃起蓝与白的异彩。<br />

周城村的板蓝根扎染风靡大理四周,出名到什么程度?一种说法是:当年大理一带的姑娘出嫁,嫁妆里一定要有周城村扎染布做的衣服、头饰、床上用品,不然就很没面子。<br />

1984年,周城村成立扎染小组,之后扩大为集体性质的蝴蝶牌扎染厂。因为张仕绅懂技术,被村领导安排进了厂里当会计。<br />

喜爱扎染,但最初张仕绅并非染布的行家里手。为此,在曾经的一段日子里,每天他都早早起床,学习村里的染布好手和老人们怎样制作染料、染布。看染水的粗细、浓稠度、用力的均匀程度。然后,是成千上万次的实践。如今,当地人评价张仕绅的扎染本事时,会这样说:“这老倌舀起一瓢水,看一眼、闻一下,就知道这缸染料好不好。”<br />

1987年,张仕绅当上扎染厂厂长,生产和技术都管。他买了地,大面积种植板蓝根,盖了厂房,开创出近百种染布的花样。“现在大理流行的扎染花形都是我们那个时候设计的,蝴蝶、梅花、鱼……抓什么就扎什么。”1989年,张仕绅将其更名为周城民族扎染厂,所有产品共有一个美丽的名字——蝶泉牌。巅峰之际,1995年扎染厂的年产值达到800万元,纯利润140多万元。并且,“蝶泉”还翩然飞至海外。<br />

一个有趣的故事,屡屡被当地人讲起。蝶泉牌扎染布服装远销到了日本,有一天,顾客向日本经销商投诉说,扎染布服装会褪色,把皮肤都染蓝了。他要求退货,还要为其身体所受到的损害负责。<br />

经销扎染布的日本商人急吼吼地赶到厂里,兴师问罪。张仕绅一听,二话不说,抓起一个水瓢,从染缸里舀了满满一瓢染料,“咕嘟咕嘟”喝了下去。<br />

在日本商人的目瞪口呆中,张仕绅哈哈一笑:“看见没有,没毒!”<br />

他当时没有料到,化学染料将剧烈地撞击白族扎染的方式。</p>

站在久违的板蓝根染料桶前,张仕绅老人轻轻挖了一勺“墨蓝”</font>

“周城成了扎染的代名词。”当地的白族文化研究者曾这样下定义。<br />

足以证明此定义的是,“周城村因为所用染料是自产的土靛,成本低,固色好,加上活路精细,脱颖而出成为远近闻名的织染村,后来被文化部命名为‘民族扎染之乡’,首批进入国家非物质文化遗产保护名录。”<br />

用板蓝根染出的布,青里带翠,凝重素雅,不仅不怎么褪色,据说对皮肤还有消炎之用。这样的好东西,自然受到大家的喜爱。上世纪90年代初,扎染产品发展为大理特色的旅游产品,远销日本、欧美等国家及地区。<br />

火热的市场,诱惑着周城村人改变工艺的方式,以谋求更快的速度与更多的产品。张仕绅老人记得,“云南纺织品公司的一个经理拿来进口染料,是瑞士和德国产的,说进口的染色快,让我们把土洋两种染料混在一起用。”<br />

他当时没有料到,化学染料将剧烈地撞击白族扎染的方式,并最终影响到扎染厂的命运。对此老人不愿多谈,一声叹息。可以追溯的原因是,一方面化学染料大大简化了工序,上色稳定,色彩丰富,特别是降低了成本,随着个体染坊的不断兴起,扎染厂陷入了恶性价格战的窘境。另一方面,由于产量低、生产周期长、成本昂贵,当地人不再愿意种植板蓝根,使得板蓝根供不应求。2004年周城民族扎染厂倒闭。<br />

化学染料大行其道,人们仿佛遗忘了植物染料的存在,并由此导致一系列的变化。几年前的一项调查指出,“扎染厂倒闭后,没有了专业设计人员,扎染工艺再无创新,专利更得不到保护,个体户几乎是滥用图案、技法,推出的产品千篇一律,并尽可能降低生产成本。低价让扎染产品廉价化,板蓝根染料被淘汰正是廉价化的最突出后果。”<br />

“虽然现在扎染订单依旧很多,还远销海外,但却离传统越来越远。”现代商业上的热闹,终究无法慰藉张仕绅老人对传统技艺的依恋。<br />

老人的儿子张人彪也办了一家染坊,也是对化学染料情有独钟。因为,市场“告诫”他,“现在家家染坊都用化学染料,只染单一的蓝色,卖不掉”。同时,市场也“回馈”他,“我的产品供不应求,大多出口”。所以,张人彪很难认同父亲对于板蓝根的依恋,一味专心致志地以现代的步伐迎着市场走,耳朵里飘不进父亲的念叨:“板蓝根染的布做的衣裳,越洗越好看,不像现在的,洗几次就要不成了。”<br />

民间工艺专家宁成春很能理解张仕绅的这种失落。他认为,民间工艺之所以有价值,是因为它们具备手工艺尊重自然的本质,正宗白族扎染的核心价值在于三个元素:手工扎花,采用天然的板蓝根染料,手工印染。板蓝根染料环保无毒,不用它了,白族扎染和工业化产品又有什么区别呢?<br />

在扎染之乡还会一整套传统板蓝根染色的师傅,“只有我一个人了”<br />

如今,在周城还会一整套传统板蓝根染色的师傅,“只有我一个人了”。张仕绅重重地说道。为此,他被云南当地媒体称作“最后一个用板蓝根染布的人。”<br />

就连这最后一个用板蓝根染布的人,也有几年不染布了。他说:“现在都用化学染料,不用植物染料,没意思。”当年扎染厂曾举办过14期扎花培训班,培训了2000人次,对周城扎染的传承和传播起到积极的作用。现在都是家庭作坊,在他看来不过是小打小闹,不成气候,要发展、传承扎染手工艺不成规模不行,必须再次建厂。<br />

当记者问是否还能买到板蓝根染的布的时候,沉默了下,张仕绅老人回答道:“没有板蓝根染的布,一块也没有。我早就不染了。”<br />

为了让记者感受扎染的过程,老人带记者到目前周城村17家染坊中规模最大的“璞真综艺染坊”看看。走出老人家的院子,经过满是历史感的茶马古道,踏上充满沧桑感的滇藏路,走了一阵,老人说:“就是这里,过去我们的扎染厂,现在的璞真。”扎染厂倒闭后,厂房、设备等都卖给了璞真。<br />

璞真大门前挂了一块很大的牌子,上面写着“传承非物质文化遗产”。进了院门,染坊主人段树坤夫妇正在院子的地上铺开长长的白布,准备染色用。往里走,一位白族老妈妈利落地往染好色的布上扎绳,扎了绳的布被扭出一个个的疙瘩。再往里,是对游客开放的扎染店铺,地上堆的,墙上挂的,满是扎染商品,桌布、床单、服装……恍惚间,有种眼花缭乱的千篇一律。一位老外和他的中国太太正在挑选商品,说是准备带到欧洲去卖。<br />

这时,张仕绅老人急急地拉着记者去院子的另一边。几个木制大桶,高高立着,被渗透木板的板蓝根染成了斑驳的蓝,从四周的环境可以感知到它们那种乏人问津的寂寞。“这就是过去我们用的板蓝根染料桶,里面还有染料呢。”老人靠近染料桶,挖了一小勺“墨蓝”,递过来,轻声道,“还能用呢,可惜他们用不来。我跟他们说了,千万别让染料干了,干了就不能用了”。其实,老人心里清楚,如今的染坊主人已无意再用它们了。<br />

唯有他,如此在意它们还能“活”着,还会兴致勃勃地絮叨如何配置板蓝根染料:“用板蓝根制作植物染料是制作白族扎染的关键。板蓝根每年二三月下种,八月底九月初收割,留下根,只割叶和茎。摘100斤板蓝根叶子泡在木桶里,一周左右的时间,水渐渐变绿,这时候再加大约1斤左右的石灰水。制作板蓝根染料最重要的是掌握好板蓝根、水、石灰的比例,这完全靠技巧和经验。被染的布一般就是生白布,先在布上画出各式各样的图案,然后用刺了洞的蜡纸在布上印下设计好的图案,再用细致的手工按图案缝上,最后送到染缸内染制。”<br />

源于自然的染料和手工,没有机械化时代的精准和重复,分秒呈现着奇妙的色泽变化,这是植物染料的最大特色,也是板蓝根的变化艺术。然而,年轻的扎染者商业化的目光,已难以停驻在这需要时间沉淀、需要耐心的传统工艺上。滚滚的现代化潮流裹挟着他们不假思索地选择化学染料,并将之理解为“既是对传统的继承,又是对传统的突破”。哪怕,他们也能懂得传统工艺自有可贵之处。<br />

在张仕绅老人看来,这种“突破”显然走得有点远,以致有点像是灵魂出窍。<br />

于是,很长一段时间,他有些心灰意冷。作为一个国家级的“非遗”传承人,他的荣耀和使命感慢慢遇冷,蒙上了薄薄的冰。他伤感,在这日益现代化喧嚣的古老村落里,他过往的经验与坚持,没有去处。<br />

今年2月,张仕绅带着孙女张霞去了趟北京,参加中国非物质文化保护成果大展。在祖孙俩的白族扎染展示区,来来往往观众的好奇、关注、喜欢,让老人很兴奋,又遗憾:“我就带去了5块扎染布,实话跟你说,就一块是原先板蓝根染的布,有位教授看中了,非买不可。”<br />

这次大展上订货商对板蓝根染布的青睐,明显鼓舞了张仕绅,也意外触动了张人彪。不知是因为感受到传统工艺价值的被尊重,还是察觉到商机的所在,向来主张用化学染料扎染的张人彪,决定拾起父亲的愿望,开始学习板蓝根染布。<br />

回到周城后,张仕绅和老伴种下了两分地的板蓝根。<br />

“现在还没有冒芽呢,要等。”老人一点也不着急。似乎,可以等待已经给了他足够的安慰与希望。他安心等待它们生长,等待它们重新一点点浸润出久违的“墨蓝”,耐得住岁月的洗练。</p>

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

已有

已有