古代长安自古就有九城十二街之说,九城和十二街各有出处,九城应指皇宫,皇宫为九层或九重,十二街就是说古代长安的街道布局了。唐代著名大诗人白居易有一首著名的诗,其中写到了长安的街坊布局,有两句是“千百家似围棋书,十二街如种菜畦”,想必这就是十二街这一说法的由来。</p>

长安城建筑上的最大特色,是城内街道均为东西或南北向,排列正气、方向端正,宽畅阔达,宛如一块规则明朗的棋盘。如今西安城虽然不是唐代的长安城,但作为千年帝都,城建的规格还是一直延续了下来,经过历代的翻修,如今的西安街道已不止所谓的“十二个”了。就如同西安的十八个城门,历经千年沧桑,依旧留存下来,每一个城门的来历都有一段故事和历史,西安众多的街道所隐藏的历史与文化渊源,就如同一本好书,静静的躺在那,等着我们去翻阅……那就随着我们一起走街串巷,细细品味西安各个街巷的历史,了解一下那些有趣街道名称的由来。</p>

1.西安西大街</strong>

西安西大街</font>

西安西大街,位于钟楼以西,东起钟楼,西至西门(安定门),长1950米,是以钟楼为中心辐射出的四条大街之一。以方位而得名。建于隋开皇二年(公元582年),在皇城中心大街第四横街西段,唐朝最高行政机关尚书省和六部设于东段北侧今鼓楼两侧并有秘书省、太常寺、左军领卫、右军领卫、唐朝主管外交的鸿胪寺和接待外宾的鸿胪客馆也在附近。</p>

唐代在今钟鼓楼广场附近,穿着各种服饰的和外国人车来人往,比现在还热闹。唐以后,宋、元、明、清、民国的地方首府永兴军路、奉元路、京兆府、西安府、民政府(厅)、长安县署等重要衙署均设在此街北侧,与隋唐皇城相对故又称子城,唐后至南宋仍称子城厢正街,中段又称指挥街。现街名启用于明神宗万历年十年(公元1582年)。</p>

西大街夜景</font>

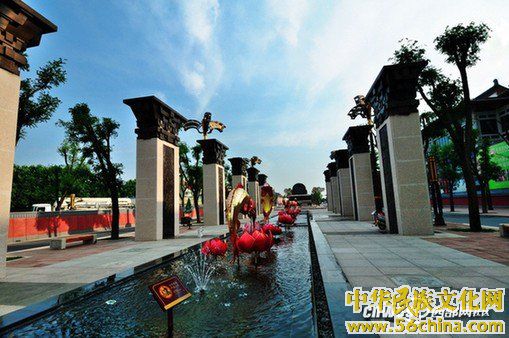

自古以来,西大街商铺鳞次栉比,商贾云集,成为贯穿古城东西轴线的商业黄金大道。现在西安西大街已形成九大景观广场,整体景观表现为传统建筑风格,将钟鼓楼与西门串连起来,营造出一条再现盛唐风采,展现西安历史文化,集商贸、旅游、观光、餐饮、文化、休闲等功能为一体的仿古商业街,具有“祥和、大气、欢快、简洁”为特色格调,充分展现盛唐风韵。</p>

西大街北侧是回民坊,西安最大的回族聚居区,钟楼西北侧就是鼓楼,中段是都城隍庙,西大街西口就是西安明城墙西门,也叫安定门,安定二字意为“西部边疆安泰康定”。</p>

在2007年,西安市西大街改造全面竣工,进入2007中国著名特色商业街的名单,是中国目前唯一的全仿唐建筑的一条街。</p>

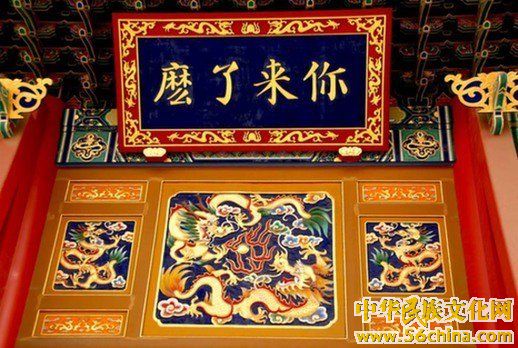

位于西大街的都城隍庙牌楼

西大街建设突出仿唐建筑的风格,沿街建筑的形式、色彩、材料以及景观灯的选择和建设都与西大街的仿古特色协调一致,形成富有西安特色的历史街区。仿古一条街在鼓楼西侧新建了鼓楼西广场、文化广场,在西城门新建了安定门北广场,恢复了市民盼望已久的西大街城隍庙牌楼,重建城隍庙牌楼是西大街仿古一条街的点睛之笔。所以来西安旅游,这是不可不去的一处人文景观!

2.西安回民街</strong>

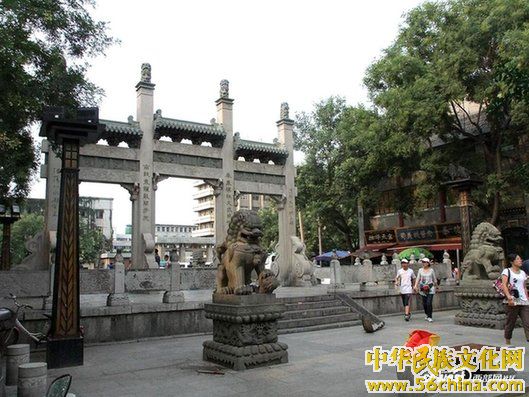

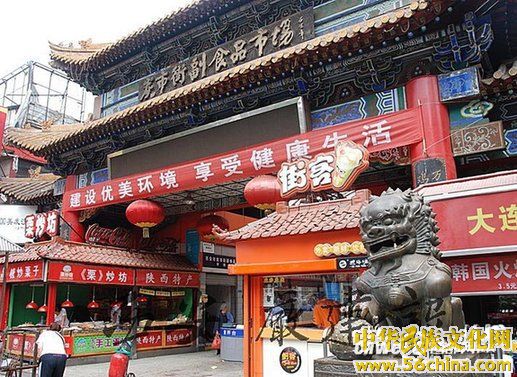

西安的特色回民街

从西安市中心钟楼向西100多米、穿过鼓楼门洞,就进入了西安回民历史街区。区内有大小形态各异、年代不一的10座清真寺,约2万名回民依寺而居,维持着原有的宗教传统和生活习惯。西安著名的北院门小吃一条街、中国现存年代最早的化觉巷清真大寺,以及中国三大城隍庙之一的西安城隍庙都在区内,以汉族和回族为主的多个民族于此居住生活,呈现出多元化的文化氛围,具有独特的历史与文化价值。</p>

大学习巷清真寺</font>

化觉巷清真寺

回民街一般指的是鼓楼到北院门一线的南北向街,不过有时也会把相连的化觉巷、西羊市还有大皮院一同算进去。到了西安的游客一般都不会错过回民街,不光是因为街道两旁大量的美食店铺,更是因为这条街道深厚的文化内涵。回民街顾名思义就是回民聚居之地。</p>

3.西安东大街</strong>

东大街</font>

东大街为钟楼至长乐门的一段街道,长2150米。隋开皇二年建新都大兴城,此街位于皇城东墙南门景风门内外两侧,名景风门街。景风门遗址在今炭市街南口东侧。</p>

唐末,长安城毁,佑国军节度使韩建缩建长安新城,新城东西两侧筑万年,长安两个县城,成为母子三城拱卫之形制,此街分为城内外两段。城内至元代仍称景风门街。城外为万年县城北门外横街。因县城有西北最大的驿站京兆驿,车马过往,商贾云集。宋金时期这一带名大草市,明清时演化为大差市。明初扩大西安府城,拆景风门东移1300米建东门,始统名东门大街。利用元奉元城东北隅建秦王府,今为新城,又在此街南沿和今北大街中线筑秦王府萧墙,萧墙内为王城,俗称皇城,将此街包入王城内。</p>

东大街</font>

清将原王城改为八旗驻防城,俗称满城,此街又称顺城街。街西端即钟楼东门洞,亦即满城西南角门。辛亥革命,新军即由大差市东薄弱处攻入满城。民国二年九月,张凤翔督陕,拆满城,利用赈陕款对此街大加修筑,取名中山大街。1953年部分拓宽,改名东大街。</p>

4.西安南大街</strong>

南大街夜景</font>

西安南大街为钟楼至永宁门的一段街道,长670米,宽60米。最初为隋唐皇城安上门街。当时宽90米,两侧栽植槐树,并砌水沟。因南端有皇城南墙东门安上门故名。路两侧有尚书省六部衙署,门内东侧有斗鸡场,今演化为大吉厂巷,宋之问有‘日晚斗鸡场,经过狭斜看’句。今大吉厂古乐社仍流传着唐代的鼓乐。</p>

西安南大街</font>

宋至元仍称安上街。明初改筑南门,朱元璋钦定永宁门,意为南方永远安宁,为示不用出兵之心故今永宁门瓮城外墙无正门。此街也就称南门大街。明清时是西安最繁华的大街之一。清中期每遇雨积水成河,人不能过,戏称滴水河。民国初年改称南大街至今。</p>

5.大差市</strong>

大差市</font>

因此地拥有西北最大的驿站--京兆驿,车马过往,宋、金时这一代名“大草市”,明清时演化为大差市。</p>

大差市这个名称,有名无街,落个虚名。习惯上把和平路、解放路与东大街的交汇十字称作大差市。</p>

大差市</font>

据史料得知,今大差市在宋代为菜市,元时《类编长安志》中称草市,明代沿用了菜市之称谓,清代的《陕西通志》又记之为大菜市。变来变去,估计这里当时可能是蔬菜市场。“菜”与“差”在发音上又比较接近,因此,《西安府图》便正式称作大差市,一直沿用至今。但现在大差市已不是一条街的名称,只有在十字口附近公交车站的站牌。</p>

6.书院门街

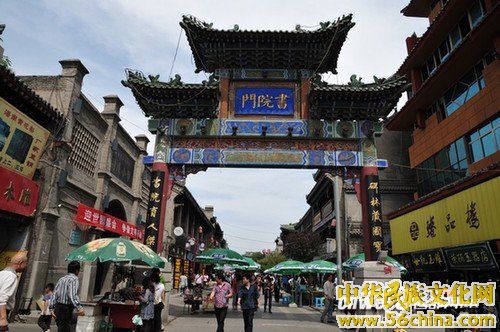

书院门</font>

书院门位于南门内东侧,东至安居巷接三学街。明万历七年间,学者冯从吾,今长安县人,因与阉党斗争失利,辞官归里,在宝庆寺讲学。后辟新址,在街北侧建立关中书院,学生常至千人,为著名学府。后为阉党所迫,书院毁冯从吾在此坐两百日而死。</p>

闻名遐迩的关中书院</font>

明末清初又作了大规模修建。现为西安师范学校,遗址保存完好。此街因在书院门前而得名。于佑任曾住32号。西口有唐宝庆寺华塔。1991年修整街容保留明清风格建为文化旅游街。</p>

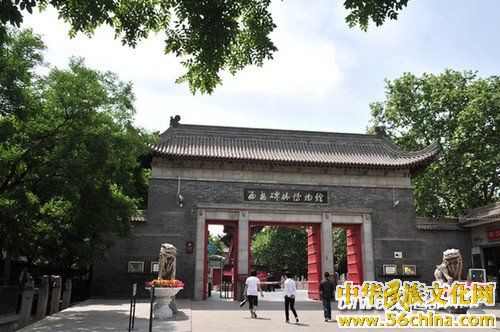

西安碑林博物馆</font>

从西安钟楼南行,将至南门往东拐,便是书院门古文化街,街口有一座突兀而起、古韵十足的高大牌楼,牌楼上方是“书院门”三个金灿灿的颜体大字,两旁是“碑林藏国宝,书院育人杰”的醒目对联,街道两旁是青一色仿古建筑,街道为青石铺砌。</p>

7. 炭市街</strong>

炭市街</font>

清中叶西安生活供热由南山薪木转变为北山煤炭。当时只是一个堆放煤炭的无名小街。后因商而声名大振并得名炭市街。1927年拓宽。解放前为干果海味市场。现多为副食品。1989年建门牌楼。</p>

木炭是宫廷民间取暖的重要材料。有条件者用木架火盆烤脚。据说流芳千古的《卖炭翁》就是白居易在这里吟成的。经唐宋元明清1400多年的演变,现在的市场南北从东大街至西一路约莫200米,并曾向东延伸至红会街。</p>

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

已有

已有