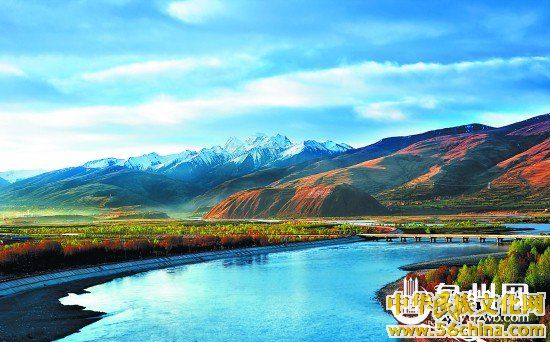

雅砻江上游的清晨。施清凉 摄</p>

“藏区”独特的雪域风光、博大的人文景观、神秘的宗教信仰,如磁石般吸引着无数的探险者、旅行者和朝圣者。<br />

然而,“进藏”却不是一场说走就能走的旅行。“藏区”面积230多万平方公里,约占全国总面积的24%,包括藏、青、甘、川、滇五个省区内的藏族自治地方,平均海拔在3000米以上,藏族人口约为570万。这一片土地被险峻的高山和咆哮的河流所阻隔,独特地理环境导致当地人的生活方式与外界大不相同。<br />

沿着川藏线行走川西北的阿坝州和甘孜州,历时7天,行程2000多公里,这一点时间和行程于“藏区”来说,能见到的和了解的藏民族文化还不到九牛一毛。但当征服了高原反应,在林立的寺庙、高耸的佛塔、飞舞的经幡下,感受转经筒传递的虔诚,收获的是被都市尘封已久的那份简单的快乐,纯净、自由!

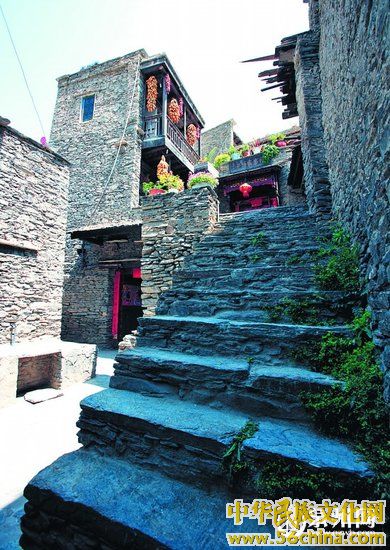

“东方神秘古堡”桃坪羌寨。施清凉 摄</p>

一种美丽叫“邂逅”<br />

与桃坪羌寨的相遇,是一次意外的美丽邂逅。第一天清晨,从成都沿G317国道往阿坝州方向,午饭时分路过理县桃坪乡,行程中计划此处只是一个用午餐的地方,我们却被不远处羌寨独具特色的古堡吸引,临时请饭店的老板娘带着我们“进寨”。据老板娘介绍,寨子共有554人,年轻人大都外出打工了。我们转了一圈下来,寨子确实很清静,鲜见“人烟”。这个羌寨就是世界保存最完整的羌族建筑文化艺术“活化石”,被称为最神秘的“东方古堡”。<br />

桃坪羌寨是一处石碉与民居合二为一的羌族建筑群落,以古堡为中心筑成了放射状的8个出口,出口连着甬道构成路网,寨房相连相通,墙体和墙体之间的巷道深幽神秘,巷道上搭建房屋,形成无数暗道,本寨人进退自如,外人如入迷宫。老板娘翻开路边的石板自豪介绍起堡内的地下供水系统,听起来确实颇有讲究,他们从高山上引来的泉水经暗沟流至每家每户,不仅可以调节室内温度,做消防设施,而且一旦有战事,还是避免敌人断水和逃生的暗道。据说寨内的碉楼施工时不绘图、不测算、不吊线,都是信手砌成,结构匀称、棱角突兀、雄伟坚固、精巧别致,经历了无数的地震后仍完好无损。<br />

古羌族是一个以养羊为主的畜牧民族,传说以前羌族有文字,写在羊皮卷上,结果不小心被羊吃了,从此羌人只能用羊皮鼓表达自己的心声,所以现在的羌族只有语言却没有文字,后来羊图腾也成为羌族的一种崇拜形式。<br />

羌绣是桃坪姑娘的拿手绝活,她们从小就喜欢学习刺绣,到了出嫁的时候,姑娘们一定要尽其所能绣出几件最好的嫁衣,否则会被男方轻视,所以,羌绣历经千年历史传承至今。</p>

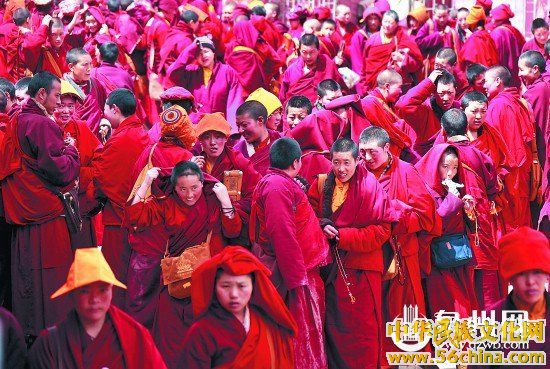

佛学院身披绛红色僧袍的喇嘛和觉姆来来往往,空气中充满生机和祥和气氛。施清凉 摄</p>

一种力量叫“信仰”<br />

经过两天的跋涉,在第二天下午5点多到达了距离色达县城18公里处的一条山沟,这条山沟叫喇荣沟,顺沟上行数里,蔚蓝苍穹下,数千间赫红色的木屋,如众星捧月般簇拥着几座辉煌的大殿,规模之大令人震撼,瞬间我和我的小伙伴们都惊呆了,这就是传说中世界上最大的藏传佛学院——色达喇荣寺五明佛学院。据说佛学院1980年创建时仅32人,全盛时期有数万人,到1993年便被称为世界上最大的佛学院,但外人知之甚少。<br />

我们入住的喇荣宾馆海拔4020米,是这里唯一的宾馆,去年8月份才建好,房间数不多不接受预定,只能随缘。宾馆设施很简陋,一个房间两张床、一张书桌、两把椅子、一个水壶和几本书籍。还好卫生间有水,只是没有热水。<br />

站在宾馆一眼望去,连绵数公里的山谷布满了密密麻麻的红色小木棚屋,每间约10平方左右,这些就是僧舍。据说这些僧舍都是僧人自己搭建的,学成离开时可以卖给新来的僧人。木棚屋大大小小、高高低低,非常凌乱,中间留出弯弯曲曲、狭窄的小路,周边卫生条件不好,异味很浓。在这里,戒律十分严格,喇嘛和觉姆的居住区域是完全分开的,中间用一堵围墙进行分隔,一边觉姆们居住,另一边喇嘛居住,喇嘛和觉姆不能接触、禁止互相交谈,即使是兄妹亲属,彼此也不得互访,共同的活动区域为商店区、学习区和上下山的路。<br />

这里的生活条件十分艰苦,用水不方便,刷牙、洗脸、洗衣服都很不容易,洗澡更为奢侈,听说大多数人几个月才洗一次澡。在这里要“方便”很不方便,厕所是公共的,在一个巨大的蓄粪池里搭上木板就是坑位,没有门,远远地就能闻到那刺鼻的味道。<br />

谷底和山梁上分布着几座寺庙和佛堂,规模都不大,但装饰考究。在佛学院最高的山峰上,有一座金碧辉煌的建筑,叫做“坛城”。坛城的梵文名称为“曼荼罗”,平时是人们转经的场所。<br />

藏传佛教的学习主要由五明之学构成。五明分大五明和小五明,“小五明”是诗、韵、修辞、歌剧、星算,为所有僧人都要学习的基础课程;“大五明”是声明、因明、内明、工巧明、医方明,为专攻的高层次学科。五明佛学院分长期和短期进修两种,长期学制6年,特殊学位13年。佛学院有不少汉地显宗学生,所以也设有汉经院,由堪布用汉语讲经。遇见一个汉族的觉姆,湖北姑娘,长得很漂亮,她说她来此学习已4年多,问其还要学多久?何时回去?她只用俩字回答:随缘。她还说有许多人同她一样旅行到此,就住了下来,没有回去。</p>

甘孜县生康村快乐的孩子。施清凉 摄</p>

一种净土叫“朵甘思”<br />

行程的第二站是甘孜县,距离色达约160公里路程,需要翻过海拔4671米的奶龙山。当到达垭口时,气温很低、氧气很稀、风很强、雪很大。短短一百多公里的路程走了整整6个小时。<br />

甘孜县位于甘孜州西北部,属甘孜藏族自治州,但不是州政府所在地,州政府在康定。“甘孜”系藏语,意为洁白、美丽,原为寺庙名,古称“朵甘思”。1936年成立了甘孜县博巴政府。甘孜县处于全州“南北两条线”的北线腹心地带,文化多元,具有“歌舞海洋”美誉,境内藏传佛教五大教派俱全,宗教文化源远流长。康区黄教第一寺——甘孜寺就坐落在县城边的山坡上,雅砻江、达曲、泥曲三条大河横贯甘孜县全境,在这片神奇的净土上,独具特色的雪域文化、古朴的民风习俗和丰富的红军长征遗迹交相辉映,展示出别具一格的诱人风采。<br />

在甘孜寺见到了藏传佛教的辩经。可惜不懂藏语,一句也没听懂。辩经藏语称“村尼作巴”,是藏传佛教喇嘛攻读显宗经典的必经方式,多在寺院内空旷之地、树阴下进行,分为对辩和立宗辩。对辩辩者二人,其中一方提问,另一方回答,且不许反问,告一段落后再反过来,直至一人无法问出;立宗辩辩者无人数限制,立宗人自立一说,待人辩驳。辩经过程中问难者可高声怪叫,也可鼓掌助威,还可用手抚拍对方身体等做各种奚落对方的动作。</p>

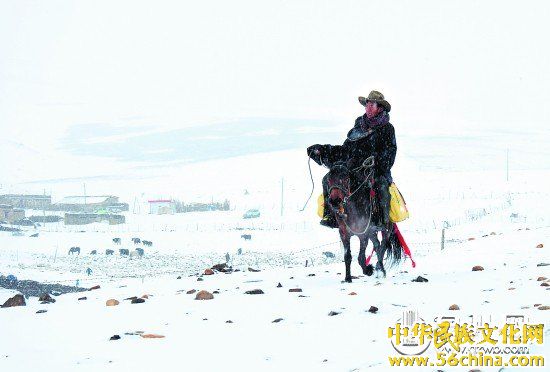

折多山上的牧民在风雪中行进。施清凉 摄</p>

一种意外叫“惊喜”<br />

回程时为了不走奶龙山的回头路,临时决定从塔公草原翻越折多山到康定。“折多”在藏语中是弯曲的意思,折多山的盘山公路确实是九曲十八弯,来回盘绕就像“多”字一样,拐了一个弯,又是一个弯,当地人称“吓死人的二郎山,翻死人的折多山”。折多山最高峰海拔4900米,垭口海拔4298米,是川藏线进藏第一个需要翻越的高山垭口,为大雪山一脉,是大渡河、雅砻江流域的分水岭,也是汉藏文化的分界线,因此有“康巴第一关”之称。<br />

没想到折多山给我们带来了一场“惊喜”。当到达塔公草原的“木雅经塔”时已是下午4点,天空竟然下起了雪,向导担忧折多山大雪可能会封山,取消在塔公寺逗留,要赶在天黑前翻过折多山。车在“多”字形的山路盘绕,海拔越来越高,风雪越来越大,积雪越来越厚,不一会儿天地间一片白茫茫,黑色的牦牛屹立雪中一动不动。与风雪的意外“邂逅”,使我们这群土生土长的南方“土特产”异常激动,架起三脚架,只听见风雪中夹杂着一声声的快门声。随着海拔越来越高,路边积雪也越来越厚,约有五六十厘米,路面开始结冰,沿途许多车抛锚于风雪中,据说常有一些司机经验不足,车辆侧滑翻下山坡。在一路“惊心动魄”的绕行中下穿3000米海拔的云层后,雪变成雨,总算有惊无险安全到达康定。</p>

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

已有

已有