二O一二,民族主义暗潮涌动的世界

2013-01-11 09:58:19 作者:刘力达 来源:中国民族报 浏览次数:0 网友评论 0 条

2012年的世界风云变幻,危机重重:中国周边国家与中国的领土领海争端持续升级,相关国家的民族主义情绪陡然上升;后阿拉伯之春的伊斯兰世界动荡不安,一些国家的旧制度已经或正在倒塌,但新秩序仍未建立,伊斯兰民族主义迅速崛起;欧盟仍处于欧元危机之中,成员国家中一些发达地区的民族分离主义情绪高涨;非洲大陆部族和宗教冲突持续不断,生灵涂炭,成千上万人死于非命,几十万人流离失所。在此起彼伏的动荡、摩擦、对峙和冲突之中,民族主义和宗教意识暗潮涌动,成为许许多多事件爆发的诱因和激化的推手。<br />

海洋岛屿争端:引发民族主义情绪

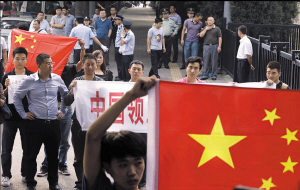

日本政府非法宣布将钓鱼岛国有化后,中国群众在日本驻华使馆外抗议。资料图片

2012年,日本、菲律宾、越南等国与中国关于中国钓鱼岛及其附属岛屿及南海主权归属问题争执加剧,于是一连串冲突事件频繁上演,强烈触动了民族主义这根敏感而脆弱的神经。</p>

自2012年初开始,海洋岛屿争端逐渐升温。2012年4月,中菲在黄岩岛发生对峙事件;9月,日本政府非法宣布将中国固有领土钓鱼岛国有化;11月,中国新版电子护照在菲律宾、越南、印度等国引起不满和抗议。这些都表明,随着中国综合国力的提升,一些国家加快了争夺中国领土领海的步伐,而这无疑也进一步激化了相关国家间的民族主义情绪。而通过上述事件也可以清楚地看到,民族主义在民族国家中普遍存在且根深蒂固。这些事件充分显示了民族主义的强大动员力量及其对国内政治和国际政治的影响,同时也凸显出民族主义发展的一个新趋势:表达民族主义的主体开始多元化,即民族主义主体——“外国”(他者)、政府、军方、民众(主要是通过网络)的分野愈加突出。深入分析,这几个主体相互之间也存在着程度上的差别。</p>

从横向来看,在官方决策层面,政府(行政)和军方在涉及军事争端和战争时在某些情况下不尽一致。至于政府和军方在什么情况下谁表现得更加强硬,还需具体问题具体分析。比如,在南海和钓鱼岛的争端中,相关国家的军方都不同程度地释放出强硬的信息,政府的态度则相对缓和一些,但这并不代表军方与政府的意见存在分歧,更可能的是政府在通过军方释放出某种试探性的信号。事实上,文官(政府)尚武还是武官(军队)尚武本身一直就是一个饱受争议的政治学命题。</p>

从纵向来看,在政府和民众层面,总的来说,政府所代表的官方民族主义一般遵循实用主义的原则,较为理性和冷静;民众所代表的民众民族主义则非理性因素较多,民族主义情绪的产生和表达往往更侧重于民族尊严。在一些情况下,民众民族主义与官方民族主义会出现差异,后者由于走温和路线会被前者认为没有代表民族利益,没有捍卫民族尊严。</p>

在所谓民主国家,官方民族主义易受到民众民族主义的操控,因为一方面虽然领导人通过民主选举被赋予了政治决断的权力,而且也应该是由政治精英做出相应的政治决断(至少就专业性和情报获取而言),但出于增加连任或下一次当选成功率的考虑,政治家往往会迎合选民的倾向。另一方面,在代议制民主体制下,选民也往往会选择符合民众民族主义倾向的领导人。当然,根据具体选举制度的不同,民众对于选举结果的影响程度会有一定程度的差异。鉴于此,我们也就不难理解在中日钓鱼岛争端后,日本政坛右翼势力崛起,日本首相候选人安倍晋三为了赢得选举,在竞选时就钓鱼岛问题发表了许多迎合选民民族主义的措辞强硬的言论,在12月26日成功当选后表示“钓鱼岛没有谈判余地”、“非常后悔没有参拜靖国神社”。<br />

后阿拉伯之春国家:旧制度与新秩序

2012年,穆罕默德·穆尔西代表穆斯林兄弟会参选埃及总统,6月24日,他当选埃及第五任总统。 资料图片

2012年12月17日,突尼斯数千名民众高喊口号要求总统马尔祖基下台,以抗议政府未能解决经济问题,改善贫困民众的生活水平。 资料图片

2011年肇始于突尼斯一个小贩的自焚所引发的全国性抗争运动,触发邻国的连锁反应,结果出人预料:突尼斯总统逃亡,也门总统交权,埃及总统成为阶下囚,利比亚最高领导人死于反对派手中。2012年,这些推翻了强人政治的国家开始走向所谓民主之路,然而,这一转型过程却充满了曲折,现状与预期相去甚远。</p>

首先,民生问题没有改善,整个社会反而落入动辄发生暴力冲突的后“革命”时代的路径依赖之中。例如,突尼斯已经选出了总统和总理内阁,然而,由于经济的不景气,示威冲突依然接连不断。</p>

其次,在新制度构建过程中,宗教派往往获得民众更多的支持,伊斯兰政治势力强势回归。伊斯兰世界在经历了阿拉伯之春后,伊斯兰政治力量开始以政党的形式参与民主选举,如在埃及和突尼斯的总统或议会选举中胜出,在利比亚、苏丹、阿尔及利亚获得议会的众多席位。伊斯兰政治力量的崛起,一方面使国家独立性增强,亲西方的倾向有所改变,但另一方面也使原先的世俗生活方式遭到强烈冲击。</p>

再次,世俗派和宗教派别斗争激烈,造成社会共识的严重分裂,从而给政治秩序带来了极大的不稳定因素。世俗化与宗教化的斗争基本是零和博弈。例如,埃及以司法系统为代表的世俗派和以穆斯林兄弟会为代表的伊斯兰政党之间存在着尖锐的对立,双方难以妥协。阿拉伯世界首位民选伊斯兰主义国家元首穆罕默德·穆尔西提出公投宪法草案,而这部宪法草案是以伊斯兰律法为立法的主要来源,从而引起了世俗派、少数民族(主要为信奉基督教的科普特人)和女性主义者的强烈反对,导致埃及多地发生大规模的游行抗议,甚至在宗教派和世俗派之间出现暴力冲突。双方政治斗争日趋白热化,社会局势持续动荡不安,因意识形态的绝对对立而造成的社会分裂难以在短期内平息,后阿拉伯之春国家的政治现代化进程进行得异常艰难。</p>

著名政治学家塞缪尔·亨廷顿在1968年出版的《变革社会中的政治秩序》一书中分析了后发国家的政治现代化问题,即处于现代化进程中的后发国家常常出现政治混乱和社会动荡,例如政变、暴动、革命等,因为处于现代化进程中的国家在打破自然共同体后未能及时建立起有效的政治共同体。现代政治共同体的形成除了共同体成员间的利益互惠和认同之外,还需要一套有效的政治体制,而这有赖于政治参与程度与政治制度化程度之间的相互关系。从普力夺政体(即缺乏制度化渠道参与政治的政体)到公民政体(即实现政治秩序的政体)的道路有两条,一是革命,二是改革。亨廷顿进一步分析道:虽然革命被广泛认为是对政治秩序的破坏,但成功的革命的确能够实现政治秩序,其中最有可能成功的是中产阶级知识分子动员农民参加革命,而联结这两个阶级的纽带就是民族主义。</p>

但接下来更为关键的问题在于,革命之后如何建立新秩序。亨廷顿给出的方案是建立强大的制度化政党组织和有效的竞争性政党制度。但亨廷顿忽视了一个重要的问题,那就是,这个政治现代化药方并没有考虑到当宗教以政党组织形式出现时会产生的情况。按照亨廷顿的政治现代化理论,政治现代化的第一个方面是权威的理性化,即世俗化,全国性的政治权威代替宗教的、地方性的(或宗族的、家庭的)传统政治权威。然而,就具有相当组织化程度的伊斯兰政党而言,却正好相反,政治现代化恰恰是其要改革的对象。与之前三次民主化浪潮有所不同,阿拉伯转型国家的民主化进程带来的其实不是世俗化,而是宗教化——在超越民族国家边界的伊斯兰民族主义作用下的宗教化。因此,这就提出了一系列重要问题:在宗教民族主义高涨的同时构建现代政治共同体是否可能?政治现代化是否一定是世俗化的?强大的宗教化政党(如伊斯兰政党)是否会带来稳定的政治秩序?当然,回答这些问题还需要实践和时间。<br />

西亚北非地区:军事冲突与宗教民族主义

2012年2月5日,近千名叙利亚政府支持者聚集在首都大马士革的七湖广场,要求政府采取措施,尽快结束动荡局面。 资料图片

2012年,西亚北非地区一直处于动荡不安之中,一部电影点燃了伊斯兰世界的反美怒火,宗教极端主义促使宗教冲突不断升级,并推动了恐怖主义组织的发展壮大。</p>

对于极力避免重蹈利比亚覆辙的叙利亚、未受西亚北非动荡波及的伊朗以及为“民族解放”而战斗的巴勒斯坦而言,2012年是颇为艰难的一年。叙利亚内战已持续了1年多,至今难见分晓。针对叙利亚危机如何解决,国际社会依然存在严重的分歧,英美与俄罗斯的立场相互对立;在叙利亚国内,政府和反对派依然处于僵持阶段,难分胜负。政府方面虽有高官叛逃、官兵哗变,反对派方面虽然武装力量有所增强,且有外部势力的支持,但短期内双方依然将僵持。叙利亚作为中东的基石,其动荡的局势影响着整个中东地区,已经殃及土耳其、黎巴嫩等邻国,内战的外溢效应开始凸显。</p>

伊朗因核问题而受到以美国为首的西方国家的孤立、压制和制裁,如1月23日欧盟通过了伊朗石油禁运令,美国大幅增加其在波斯湾地区的军事部署,以对抗伊朗封锁霍尔木兹海峡的威胁,以色列亦多次威胁要对伊朗的核设施进行先发制人的打击。</p>

而在加沙地区,自11月中旬开始,以色列就针对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动组织(哈马斯)发动接连不断的轰炸,而哈马斯也坚决予以反击。加沙地区炮火不断,硝烟弥漫。11月29日,虽遭美国和以色列强烈反对,但在巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯的力主下,巴勒斯坦在联合国大会经投票通过,终于成为联合国观察员国。这对于巴勒斯坦尤其是巴勒斯坦民族权力机构来说是一大胜利,无疑为巴勒斯坦民族权力机构在与哈马斯争夺巴勒斯坦合法代言人的斗争中增加了更多的砝码。</p>

9月初,一部名为《穆斯林的无知》的电影在网络传播,该片由一名美国籍埃及裔的科普特基督教徒制作并导演,严重侮辱了伊斯兰教先知穆罕默德,因而激起了全世界穆斯林的极端愤怒,引发了伊斯兰国家大规模的反美抗议浪潮。9月12日,美国驻利比亚大使史蒂文斯遭当地反美抗议者袭击身亡,这也是自1979年以来美国驻外大使首次死于武装袭击。利比亚由于美国的支持和介入得以推翻旧政权、走上民主化的道路,但其民众的宗教情感却远远超过政治情感,宗教民族主义成了强大的反美动员工具。但同时,后阿拉伯之春的国家并未如美国设计的那样走上真正的民主之路,只是徒有民主的形式而无民主的实质,政治秩序的重建困难重重。</p>

宗教民族主义是一种以宗教为主要动员工具的民族主义运动,是宗教与民族主义相结合的产物,“是潜在的宗教认同和民族国家认同的资源在特定情境中动员起来的产物”。宗教民族主义具有两个特点:一是宗教的政治化,即宗教成为政治运动的工具;二是政治的宗教化,即民族主义政治运动由于宗教因素的参与而被赋予神圣性和合法性。叙利亚与伊朗之间的准联盟关系、以色列在伊朗和巴勒斯坦问题上势不两立的态度、非洲大陆跨越撒哈拉沙漠的武装组织之间越来越紧密的联系,都体现了宗教民族主义的强大威力。此外,不论是2011年的挪威枪击案,还是2012年愈演愈烈的巴以冲突、撒哈拉以南非洲大陆的多起爆炸案,都表明极端的宗教民族主义正日益成为恐怖主义的温床。宗教民族主义情绪放大了不同宗教信徒之间的差异和矛盾,极端的宗教民族主义更是预设不同的民族(由宗教来划分民族)无法和谐共存,因此,只能以消灭肉体的形式解决差异问题。</p>

著名宗教政治学家马克·尤尔根斯迈耶在1993年的《新冷战:宗教民族主义对抗世俗国家》一书中指出,宗教民族主义的兴起是对世俗民族主义失败的一种反应,同时也是一种挑战。在1996年的《宗教民族主义:全球性威胁》一文中,他还进一步将宗教民族主义得以彰显的伊斯兰国家视为对于世俗西方的威胁:“随着世界各地区经济和政治危机的加深,可以想象,从中亚到南亚,从中东到非洲将会出现一个统一的宗教集团,他们一旦拥有核武器,就将取代前苏联而成为世俗西方新的全球性敌人”。就2012年西亚北非地区的安全局势而言,从某种意义上说,这一观点得到了“自我实现”。<br />

欧洲和撒哈拉以南非洲:族群冲突与民族分离主义

2012年,在欧洲大陆,持续发酵的欧元危机引发了欧盟与成员国、成员国内部中央与地区之间的紧张关系,一些长期以来拥有分离主义传统的民族地方再次掀起独立运动。在非洲大陆,国境线和部族分界线的不一致导致一国内不同的部族长年混战,社会激烈动荡。</p>

2012年是欧洲的多事之秋:欧盟忙于解决欧元危机,欧盟与各成员国之间在货币政策和财政政策上展开博弈;民族分裂主义幽灵徘徊多年的地区亦纷纷有所动作。例如,西班牙的加泰罗尼亚地区、比利时的佛兰德斯地区和英国的苏格兰地区。其中,苏格兰地区的动作最大。10月15日,英国中央政府与苏格兰政府签署了关于苏格兰进行独立公投的最终协议,准许苏格兰于2014年举行独立公投。</p>

至少从短期看,欧元危机对于欧盟深化和扩大化都有负面的影响。由于成员国对于欧元的信心产生动摇,特别是对要替其他成员国的债务危机买单而心怀不满,直接激发了成员国的国家民族主义化倾向,以至于2012年诺贝尔和平奖需要颁发给欧盟以彰显其对促进欧洲繁荣与和平的贡献,从而肯定欧盟存在的价值。值得欧盟派庆幸的是,欧洲央行终于在12月底得以一统欧盟财政大权,即统一监管欧元区的大银行,成为欧洲金融主权的代言人。这意味着欧元危机将得以往乐观的方向发展。</p>

但更为棘手的问题随之而来,欧盟成员国开始面临内部富裕地区欲分离成为独立国家的诉求。这些地区主要有如下特征:富裕(如加泰罗尼亚GDP占西班牙GDP的20%)、少数民族地区(比如:加泰罗尼亚人不认为自己是西班牙人,同为比利时国民,说弗莱芒语的弗莱芒人并不认同说法语的人)、实行区域自治。加泰罗尼亚自治区主席阿图尔·马斯呼吁西班牙政府给予加泰罗尼亚更多的财政自由权,但遭到中央政府的拒绝。于是,加泰罗尼亚地区的民族主义情绪再度高涨。9月11日的民族日演变成了150万加泰罗尼亚人的独立大游行,民众打出“加泰罗尼亚,一个全新的国家”的标语,自治区政府还打算举行独立公投。比利时弗兰德斯区的弗莱芒人虽已有高度的自治,但仍不愿意和瓦隆区和布鲁塞尔的讲法语的人共处,这种分离的情绪在10月中旬的地方选举中得到了充分的表达。欧元危机使欧盟成员国深陷经济泥潭,凸显中央政府和地方政府在财政和税收等方面的紧张关系,从而激化了长久以来国内不同民族之间的历史积怨。正如开放社会研究所布鲁塞尔主任格拉贝所言,分离主义的关键因素在更大程度上并不是钱,而是历史恩怨和语言。</p>

不过,这些地区有可能在经济独立和政治独立的关系问题上陷入矛盾的处境。欧元危机影响成员国经济,从而使得民族地区的分离主义就政治独立而言能够获得更多的民意和合法性。但是,欧元危机虽意味着“欧洲化”的倒退,却并不利于民族地区分离后的经济发展,因为这些地区分离后成立新国家的预设是其会加入欧盟和欧元区以获得更广阔的市场,然而,欧元危机在一定程度上动摇了这一预设。因此,欧元危机实际上将有可能使这些地区处于两难境地。</p>

在与欧洲大陆隔海相望的非洲大陆,依然是族群冲突不断,安全局势持续恶化。3月23日,主要由胡图族组成的刚果(金)政府军与国内的图西族武装爆发内战,这一由部族冲突演变而来的军事冲突造成了240多万人流离失所。3月26日,在2011年因民族和宗教冲突而分裂为两个国家的苏丹与南苏丹之间,由于石油分配的利益问题再度爆发军事冲突,这一冲突持续到5月底,伤亡达数千人。8月底,在马达加斯加和肯尼亚相继发生为抢夺牲畜和水源而产生的部族冲突,造成几百人死亡,上万人流离失所。</p>

欧洲宗主国在非洲有意将一族分置于几国、将有世仇的几族同置于一国,造成许多非洲国家长期存在以分离主义为诉求的民族主义运动,而由于冲突双方往往有世代积累的仇恨记忆和利益冲突,加之缺乏缓解冲突的机制设计和制度传统,这些民族主义运动往往以丛林法则式的、激烈的方式呈现。例如,大屠杀、小规模军事争端、大规模战争等。分离主义的要旨是制造差异,制造“我们”和“他者”。而差异的产生,大多围绕着对资源(小到水源、牲畜,大至石油)的争夺以及无法和解的历史仇恨(如胡图族和图西族之间)来展开。值得指出的是,分离主义并不能真正解决族群矛盾,例如苏丹和南苏丹问题。通过“民族自决”成为独立民族国家并不意味着既有矛盾的消失。<br />

结语:民族主义远未终结

著名民族主义学者安东尼·史密斯在他的著作《族群象征主义与民族主义:一种文化的路径》中认为,民族主义大致可被定义为“为获取和保持一个群体的自治、统一和认同而进行的意识形态运动,该群体的部分成员认为它构建了一个实存的或潜在的‘民族’”。以赛亚·柏林在《论民族主义》中则强调:“没有人甚至暗示过民族主义将主宰这个世纪的后三分之一。影响所致,任何社会运动或革命,必与民族主义结盟,至少不直接与之对抗,方有成功可能。”的确,民族主义自诞生以来已经深刻地改变了人类的历史,而2012年在亚洲、欧洲和非洲,民族主义更是异常活跃,影响广泛而巨大,并在一定程度上改变了地缘政治和世界的格局。</p>

民族主义本质上是民族大众性质的,因而主要是非理性的。著名自由民族主义学者耶尔·塔米尔坦言,民族主义自身有鼓动性和非理性的特点,“缺少易于理解的结构、紧密的逻辑和内在的一致性”。所有社会群体中,只有民族和宗教群体这两类社会群体有着强大的、近乎天然的认同感。因此,由它们而起的社会政治运动也有着更大的威力。民族主义能满足族群成员的民族和宗教情感归属需要,激起人们内心强烈的维护欲望,在政治需要的时候能够成为高效的动员工具,使人们得以快速分清敌我。由于各种力量和意识形态都可以使用民族主义这只躯壳,因此,民族主义所呈现的形式、内容和产生的影响会随之产生差异和变化:或积极或消极、或温和或激进、或是政治经济的或是社会文化的、或是社会运动的或是政治制度的。从这个意义上说,民族主义的面貌可能会千变万化,但从作用机制上看,其源于人性(归属感)的特点是恒定不变的。所以,民族主义总是能够日久弥新而不失其强大的群体动员能力,但也因此难以逃避被各种力量以其名义动员、操弄群体的命运。因此,不论是南海和东海的争端,还是西亚、北非后阿拉伯之春国家的政治派别斗争;不论是叙利亚、伊朗和哈马斯与西方国家的冲突,还是欧盟与成员国之间的张力,以及欧盟成员国与其国内民族分离地区的博弈,民族主义都在以不同的面貌发挥着直接或间接的强大作用。</p>

民族主义是“超意识形态”的意识形态,它不是理性或自由的产物,其所蕴含的非理性和暴力冲突倾向、狂热的浪漫主义和政治上的弥赛亚信仰最终会导致自由的灭亡。历史还远未终结,国际自由主义的乌托邦时代仍遥遥无期,民族主义将会在未来人类历史上产生持续而深远的影响。<br />

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

已有

已有