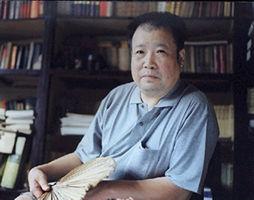

陈忠实,被人称为大师级的作家,作品出版14年之后,人们仍对它津津乐道;其模样就像是一陕北农民,脸庞苦难沧桑、沟壑分明,但手里却夹着一支雪茄;名作《白鹿原》集“家庭史民族史于一体,以厚重的历史感和复杂的人物形象在同类作品中脱颖而出”,“是一部民族的秘史”。

5月23日,以陈忠实为团长的中国作家“重访长征路”采风团从南昌出发,记者有幸采访了他。

写一部放在棺材里做枕头的书

在大多数人想像中,能写出《白鹿原》这样气壮山河、大开大合,“紧扣几代人精神史、心灵史与奋发史”史诗般作品的作者肯定英俊潇洒、风流倜傥,但与陈忠实甫一见面,记者首先想到的是“父亲”一词,他的脸庞就像皲裂的黄土地,不仅纵横沟壑,而且苦难深重,这种感觉正暗合了阅读他的小说《白鹿原》的感觉:生命承受之重。

《白鹿原》描写的是中国西北农村中白鹿两姓家族的百年恩怨,它深刻反映了中国民主革命在农村所走过的历程,小说带有浓郁的地域文化,色彩的环境描写为小说增添了强烈的艺术感。陈忠实坐在宽大的沙发上,手持雪茄,与记者谈起了他的得意之作。

记者:应该说,我们这代人都是通过小说《白鹿原》来认识、了解你的,这部小说是在上世纪80年代创作的吗?

陈忠实:我是1987年开始写作这部小说的,1992年元月完成的。

记者:能不能给我们再回溯一下历史,在18年前,怎么会想到写这样一部题材的小说呢?

陈忠实:上世纪80年代,大家都在热衷于创作中篇小说的时候,我写到了一篇中篇小说《蓝袍先生》,这是我所有作品中唯一涉及1949年以前生活的一个中篇。书中写了一个叫蓝袍先生的人从解放前到“文革”期间的命运,在这个人物身上,我开掘了我们中华民族近代史以来的命运,并剖析了其所经历的精神和心灵上的剥离过程。也就是在写这篇小说时,我发现我有一个更深远的想法,但那个中篇却不能概括。那个时候,我就萌生写作一部长篇的想法,当时我希望能用一个较大规模的作品来写一段历史,但我也知道要完成这么一部作品不像写一个中篇那么容易,它的整个构思、着眼点究竟确立在哪里,包括生活,尤其是对解放前那一段乡村生活的了解,我心里没有数,于是我不得不开始作准备工作。

从1986年开始,我到西安周边的县市去查阅县志、人文史料,包括一些革命党史的回忆资料,这样大约用了两年时间。我当时了解的目的还不在于小说怎么写,而是想了解我家乡这块土地近代以来发展的大脉相,这样我就能感受我们那个地方比较特殊的人文精神,以及他们的经历。

记者:你创作这部小说的目的是什么?陈忠实:我就是想把我能感受到的、理解到的关乎我们这个民族自封建体制解体以后一直到共和国成立精神历程告诉给读者。重大的革命历史事件大家都知道,但普通人经历的一场又一场革命事件,他们精神世界的历程等等,这是我们所关注的。作为一个有着特殊记忆的民族,他们怎样脱下长袍?为什么要脱下长袍?他们怎样剪去那长长的辫子?为什么要剪去那长长的辫子?这就是关于这部书的最初构思。

记者:听说当时查阅资料时还有些故事?

陈忠实:的确,当时我到长安县去查县志和文史资料的时候遇到一个文学朋友,晚上和他喝酒,我们一边喝着酒一边聊着天,朋友问我“按你在农村的生活经历写一部长篇小说的资料还不够吗?怎么还要下这么大功夫来收集材料,你究竟想干什么?”我当时喝了酒,性情也有点控制不住了,就对他说了一句“我现在已经46岁了,我要为死的时候可以有做枕头的一本书陪着我。写了一辈子小说,到死的时候如果发现没有一部能够陪葬的书,好像棺材都躺不稳。”

白鹿原是我的根

记者:你生活在农村,是从农村走出来的一位作家,你在农村呆了多少年?

陈忠实:我在农村呆了大半生吧。我是刚解放那年开始念书的,从小学一直念到高中毕业,高中毕业以后又回到乡村。回到乡村的时候,遇上三年自然灾害,后来又经历了“文革”。那时我当小学老师,社办中学老师,后来又调到公社当了干部,最后调到区文化馆,整整20年,从20岁到40岁,全是在我家乡那个地方度过。

不过白鹿原是我巨大的生活场。我在那里生活,看到了老乡们的人情世故、人物风情以及人们心灵深处世代相传的秉赋。在白鹿原,我每天最喜欢做的事是和乡亲们聊天、下棋、听广播、吼秦腔。

记者:你的文学传统来自哪里?陈忠实:我出生在一个真正意义上的农民家庭。我父亲的爷爷,大概是一个民间乡村的私塾老师,我小时候刚刚念书的时候,我知道我们家的木楼上头,两个大箱子里头全部堆的是书,有一年我父亲不知道是干什么,拿下来两本书给我讲,说这是我爷爷用毛笔写下来的,我开始以为那都是石印的,那个规范那个工整,小孩看不来,那都是用毛笔一笔一画抄下来的。

记者:什么时候开始发表作品?陈忠实:上世纪70年代就有作品发表,慢慢地,对自己的写作建立了一份自信,工作单位也因为写作而发生变化。

记者:白鹿原到底是个什么地方?陈忠实:那是我的家乡。白鹿原的名字其实很古老,最早见于周朝,据史书记载,那时原上因有白鹿出现,乃祥瑞之兆,故称白鹿原。到了西汉时,白鹿原这一名字逐渐被霸陵原取代。其原因是汉文帝陵墓修建于此,而汉朝又皆以皇帝埋葬之地命名陵名,所以多称作霸陵原。再后来又因大将军狄青长年屯兵于此,后世又多称其为狄寨原。狄寨原这一名字被人们一叫就是上千年,直到我的小说《白鹿原》出版后,白鹿原这一已被我们当地人疏远了两千多年的名字,才又重新变得响亮起来。

记者:这是否让你很兴奋?因为你令一个地名“复活”。

陈忠实:这从一个侧面反映了一个作家的价值,那就是“命名”与“重塑历史”的作用。我看到白鹿原这个地名因为我的作品“复活”感到愉快。

文学工作两不误

记者:《白鹿原》获得了茅盾文学奖,社会反响一片叫好,你的文学生涯是否因此受到影响?

陈忠实:影响当然有,但最影响不了的是让我继续成为一个作家,因为我还要写作。

记者:它是否会成为你今后写作难以逾越的障碍?

陈忠实:我不会把它当作一座不可逾越的高峰,因为我不会这样比较,我还会进行其他方面的写作,包括短篇小说和散文。

记者:现在回过头看这部《白鹿原》,你自己觉得满意吗?陈忠实:我现在不看,我没时间去看,偶尔打开看上那么几眼,感觉还有一种自我安慰,我当时还能写出这么好的句子。

记者:现在,你除了作家这个身份,还有一个身份是陕西省作协主席、中国作协副主席,这和作家的身份是很不一样的。

陈忠实:或许是承担着一些文学的责任。我当作协主席的时候是最困难的时候,办公的地方是一个老式的四合院,原先是一个起义军阀的公馆,时间长了,房子破漏,当时文学界有一句开玩笑的话“拍聊斋,作家协会就是最好的外景。”包括我自己的办公室,墙缝可以塞进去一个指头,上世纪90年代是陕西省经济困难的时候,当时的省长把它叫“吃饭经济”,就是只能给你发工资。在这样困难的情况下,我争取省里投资500万元,地皮不用花钱,盖起了一座办公大楼。另外一个很重要的责任就是培养陕西更年轻一代的作家,每年都要根据陕西的文学状态确定工作计划。

记者:我觉得陕西那个地方特别出人才,尤其出作家。

陈忠实:这是解放以后,解放前没出过什么作家。

记者:作家出现是否有规律可循?陈忠实:作家出现真有点说不大清楚,好像没有什么规律性可言。陕西涌现出这么多作家(路遥、贾平凹等),而且一出来都表现出比较高的水准,这很有意思。有的是上世纪80年代出现的,至今还活跃在文坛上。

记者:江西有很多朋友都是文学爱好者,有很多人都听过你的名字,看过你的《白鹿原》,借此机会想请你对我们江西的文友说上几句话。

陈忠实:借这个机会向所有江西的专业和业余的作家们表示敬意,感谢他们对我创作的理解和关心,作为一个作家来说这是一个最好的心灵慰藉。

人物简介:

陈忠实,1942年6月生,陕西西安人。著有短篇小说集《乡村》、《到老白杨树背后去》,中篇小说集《初夏》、《四妹子》,长篇小说《白鹿原》,《陈忠实文集》(5卷)等。

中篇小说《康家小院》获上海首届《小说界》文学奖,《初夏》获1984年《当代》文学奖,长篇小说《白鹿原》获1996年人民文学出版社炎黄杯文学奖、第四届茅盾文学奖。

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

已有

已有